Desde 11 de Agosto, devido à tempestade que se abateu sobre São Vicente, afectando mais de 250 famílias, muitas das quais que perderam tudo, temos assistido à divulgação, nas redes sociais, dos estragos, exibindo a miséria em que essas pessoas vivem, inclusive crianças. Entre a exposição, o apoio e o marketing, onde fica a dignidade?

O debate é sensível, mas exige uma reflexão que nos inste, a todos, a questionar até que ponto vale tudo no que diz respeito a expor, divulgar ou exibir o sofrimento e a miséria alheia em nome da denúncia ou apelo por ajudas? Não haverá outras formas de fazer isso sem colocar em causa o direito à dignidade da pessoa humana?

Abordados sobre o assunto, os especialistas ouvidos por esta reportagem, à partida, se mostraram categóricos ao assumir que também se questionaram sobre esse impacto e a legitimidade em expor as vítimas e suas fragilidades, em nome da denúncia e apelo às ajudas nas redes sociais. Mas haveria, ou não, outra forma de o fazer?

O perigo de reduzir as vítimas à tragédia que viveram

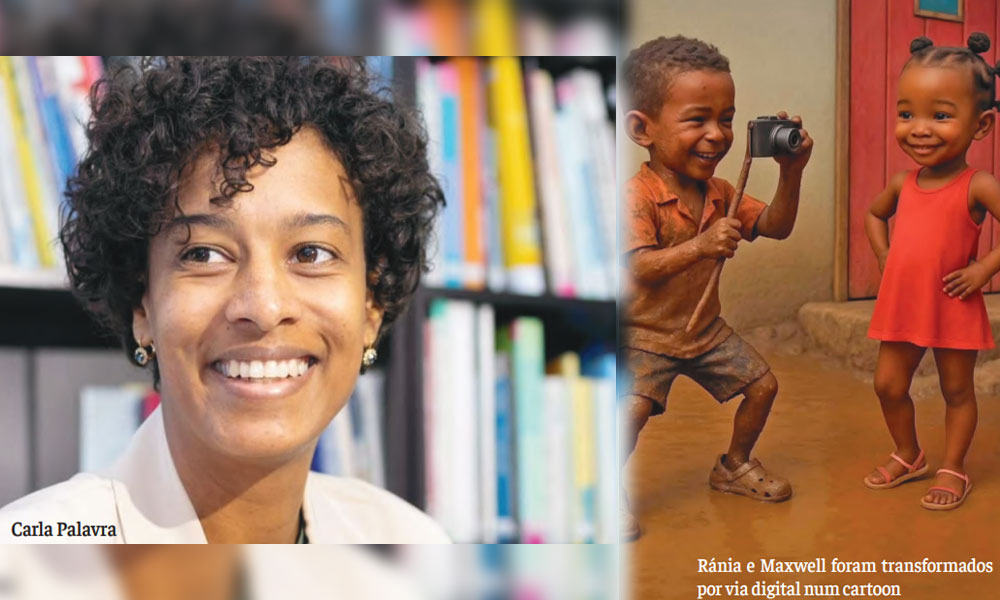

Numa análise pedagógica, a psicóloga Carla Palavra começa por observar que, entre conscientizar e transformar o sofrimento em espectáculo, há uma longa distância, ou pelo menos deveria haver. Como refere, o imediatismo da situação acaba por não abonar a favor, por melhor que seja a intenção.

“Quando partilhamos imagens de pessoas em situações vulneráveis, é importante reflectirmos se com esse acto estamos verdadeiramente a dignificar essas pessoas, ou se corremos o risco de, em alguma medida, estar a reduzi-las à sua tragédia. Reconhecendo que a exposição pode ser útil para mobilizar ajuda, ela pode também tornar-se problemática, na medida em que pode retirar às pessoas o controlo sobre a própria narrativa e ninguém deveria ter a sua pior hora transformada em conteúdo viral”, lamenta.

Nesse contexto, a nossa entrevistada lembra que a questão está longe de ser se devemos ou não mostrar, mas sim como mostramos essas fragilidades de terceiros.

“Parece-me que muitas pessoas agiram a partir de uma intenção genuína de ajudar. Mas será que não existem formas de denunciar ou apoiar sem colocar rostos e histórias pessoais em primeiro plano? De mostrar a realidade, sem tirar a dignidade às pessoas? De informar sobre a situação sem expor a intimidade e a fragilidade do sofrimento?”, questiona Carla Palavra.

Até porque, como dá a entender, é necessário nos colocarmos no lugar do outro. “Imaginem acordar num dia qualquer e descobrir que a nossa pior experiência de vida está a ser comentada por estranhos na internet. Que as nossas lágrimas viraram conteúdo. Que a nossa casa destruída é agora material para stories”, argumenta.

Um cenário que pode trazer consequências, a longo prazo, reduzindo a vida das vítimas à tragédia. “Isso pode fazer com que fique registado nessas pessoas que elas são vistas apenas pela sua tragédia, não pela sua humanidade completa. Pode despoletar sentimentos como a vergonha, a sensação de perda de controlo sobre a própria identidade e de que o seu valor está intimamente ligado ao sofrimento”, alerta a psicóloga.

“A menina da catástrofe”

Uma das faces mais visíveis da viralização da tragédia nas redes sociais foi a partilha de imagens de crianças a sorrir e a pousar para a foto em pleno cenário de tragédia. Exemplo disso, foi a foto da pequena Rania, de vestido vermelho, que correu mundo, tendo sido partilhada, comentada, vezes sem conta.

Esta menina não teria direito à sua privacidade? De que forma isto poderá ter impacto, mais tarde na sua vida, quando tomar consciência da situação? Esta especialista não tem dúvidas que neste quesito, a menina devia ter sido protegida.

“Essa criança deveria ter tido a sua privacidade protegida. Uma imagem viral pode seguir uma pessoa para toda a vida. Daqui a 10, 15 anos, quando ela quiser construir a sua própria identidade, pode descobrir que já tem uma, a “menina da catástrofe”.

Além deste factor psicológico, há ainda a dimensão legal. “As crianças não podem consentir verdadeiramente a exposição mediática, cabe aos adultos protegê-las, não as transformar em símbolos. Essa imagem pode parecer ‘inspiradora’, agora, mas que peso terá na vida dela no futuro? Será que ela terá escolha sobre ser lembrada assim?”, questiona.

Aliás, na altura, o ICCA – Instituto Cabo-verdiano da Criança e Adolescente – chamou atenção para a necessidade de protecção das crianças no contexto das enxurradas de 11 de Agosto, em São Vicente, alertando para os perigos do uso inadequado de imagens de crianças e adolescentes em campanhas de ajuda e solidariedade, devido ao risco de exploração por pessoas mal-intencionadas.

“No caso de menores, mesmo com a autorização dos pais, a exposição pública deve ser cuidadosamente ponderada para não comprometer a segurança e dignidade das crianças”, alertou em comunicado.

Aquele instituto lembrou, inclusive, que a Constituição da República, o Código Civil e o Código Penal garantem o direito à imagem como um direito fundamental de personalidade, exigindo consentimento para a sua utilização.

Utilidade e consciência humanitária

Todavia, outro aspecto visível durante a tragédia de São Vicente é que a partilha das imagens sobre os impactos devastadores das enxurradas de 11 de Agosto, nas redes sociais, acabou por servir também para se perceber que muita gente não tinha noção da miséria em que muitas famílias viviam em São Vicente, ou que essa miséria estava camuflada.

“O facto de precisarmos de uma tragédia para ‘descobrir’ a pobreza que sempre existiu revela que talvez o problema seja mais profundo. A questão é: agora que somos brutalmente confrontados com essa realidade, o que fazemos depois de se desligarem as câmaras? Esta mobilização massiva, que revela esse ímpeto de querermos ajudar quando vemos sofrimento, também revela uma certa tendência de nos movermos coletivamente só em situações extremas, quando o alarme é realmente estrondoso”, observa.

Por outro lado, para lá dessa exposição e consciencialização da miséria, a verdade é que assistimos de forma massiva, nas redes sociais à boa vontade dos chamados voluntários, que se uniram para apoiar as famílias, o que é louvável, pois graças a eles o impacto foi muito minimizado, na ausência das autoridades.

Mas como tentar explicar socialmente este fenómeno de todos quererem ajudar, ou mostrarem que queriam ajudar com esta mobilização nunca vista, dentro e fora das redes sociais?

“Queremos sentir que nos importamos e que a nossa ação tem significado, mas, também expõe uma contradição: onde estava esta energia toda antes da tragédia? Muitas vezes, a vontade genuína de ajudar mistura- -se, sem darmos conta, com a necessidade de nos sentirmos úteis, de construirmos uma imagem de nós próprios como pessoas que “fazem a diferença” e é importante termos consciência desta dinâmica”, apela.

Por outro lado, como enfatiza Carla Palavra, esta mobilização revela algo fundamental sobre a natureza humana, ou seja, as pessoas querem sentir que se importam e que as suas ações têm significado. “Ao mesmo tempo, levanta uma questão importante sobre os nossos padrões de mobilização colectiva que parece ser, muitas vezes, despoletado por situações consideradas de crise quando essa energia transformadora, claramente existe em nós e está lá o tempo todo”, sensibiliza.

Maior consistência fora de episódios de tragédia

Contudo, como explica, o quotidiano faz com que as pessoas se sintam absorvidas pelas suas responsabilidades imediatas, pelas pressões do dia-a-dia, pela sensação de que os problemas são demasiado grandes ou distantes para a nossa ação individual fazer diferença. “E quando algo trágico acontece, tudo pára à volta do evento e da urgência de ultrapassar os desafios impostos”, analisa.

Longe de diminuir o valor da solidariedade que emerge em momentos como este, Carla Palavra deixa um desafio: “Se olharmos com atenção talvez consigamos ver o convite que aqui se coloca para pensarmos sobre como podemos cultivar esta mesma energia transformadora de forma mais consistente, sem empurrões desta escala de impacto”, conclui.

Novas abordagens que protegem as vítimas

Cada um de nós, mesmo os jornalistas, a par dos influencers e cidadãos comuns, somos também instados a reflectir sobre a abordagem das nossas matérias, publicações. Como evidencia Carla Palavra, antes de publicar/partilhar ou reagir a certos conteúdos, devemos fazer uma perguntar essencial: “Isto dignifica esta pessoa?”, se a resposta for não, então, não devemos deixar que isso dite o nosso comportamento. Isto pode ser válido para situações futuras semelhantes.

“Dêem preferência a partilhar informações sobre como ajudar, não imagens do sofrimento. Paradoxalmente, o trabalho mais importante é muitas vezes o mais invisível. Façam por contar as histórias sem suspender a dignidade das pessoas que as protagonizam. É possível informar sem sensacionalizar”, justifica.

Como aconselha, as perguntas ou atitudes devem focar no presente e no futuro em lugar de forçar as pessoas a reviverem uma experiência eventualmente traumática, para o resto das suas vidas.

Leia a matéria na íntegra na Edição 942 do Jornal A Nação, de 18 de Setembro de 2025